MRI導入のお知らせ

- ホーム

- MRI導入のお知らせ

MRI導入のお知らせ

この度当院では診断の精度向上と患者様の負担軽減を目指し、Philips社製のMRI装置 Ingenia Prodiva 1.5Tを導入いたしました。

近年、医療現場において、より早期の病気発見と正確な診断が求められています。MRI検査は、放射線を一切使用せず、人体に優しい検査方法として広く利用されていますが、従来の装置では、検査時間が長かったり、画質が不十分であったりといった課題がありました。

そこで、当院では、患者様により快適な検査を受けていただき、より正確な診断結果を提供するため、この度Ingenia Prodiva 1.5Tを導入いたしました。

Ingenia Prodiva 1.5Tは、Philips社が開発した最新鋭の1.5テスラMRI装置です。高磁場強度と最先端の技術を融合することで、高画質な画像を短時間で取得することが可能です

Ingenia Prodiva 1.5Tの特長

-

MRI検査って、ちょっと怖いな… そう思っていませんか? MRI検査は、体の内部を詳しく調べるためにとても大切な検査ですが、大きな機械の中に横になることや、ゴトンゴトンという音が鳴ることなど、不安に感じる方も多いかもしれません。

そこで、Ingenia Prodivaには、患者さんがリラックスして検査を受けられるように、様々な工夫が凝らされています。その一つが、Ambient Experience(アンビエントエクスペリエンス)と呼ばれる機能です。

Ambient Experienceとは?

Ambient Experienceとは、簡単に言うとMRI検査室の雰囲気を心地よくするための機能です。

-

検査中に天井に映し出される、海の中や星空などの美しい映像によって、まるで別の空間にいるような感覚になり、リラックス効果が期待できます。

-

また好きな音楽を聴きながら検査を受けることもできます。音楽に集中することで、検査中の緊張を和らげることができます。年配の方はやはり美空ひばりさんや石原裕次郎さんが人気です。中には安室奈美恵さんのDVDを持ってこられて検査をされる方もいました。

-

最近ではyou tubeを見ながらの検査も可能となり、趣味の料理やゴルフなどを楽しみながら検査を受けていただいております。

-

このようにAmbient Experienceによる効果により検査中の不快感を和らげ、より快適な検査体験を提供します。緊張や不安を軽減し、リラックスした状態で検査を受けることができます。

-

これにより、MRI検査に対する抵抗感を減少させ体動による再撮像の回数を減らすことでスムーズな検査進行に繋がります。特に、閉所恐怖症の方や、長時間安静を保つのが困難な方にも優しい検査となりました。

入室前にタッチパネルでお好きなコンテンツを選択します。

検査中はコンテンツ映像に連動した照明が検査室を彩ります。

-

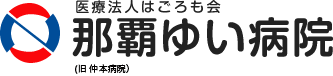

MRIを用いた全身のがん検査「DWBS検査」(ドゥイブス検査)のご紹介

DWIBSは、Diffusion-weighted Whole body Imaging with Background body signalの略で、日本語では全身拡散強調画像と呼ばれています。

日本人医師によって開発された、MRIを用いた全身のがん検査です。

特徴

-

・被ばくゼロで、体の負担が少ない。

・造影剤や放射性物質を身体に注射することなく検査することができます

・検査前の絶食は基本的に不要です。※検査の精度を向上させるために食事制限をお願いすることがあります

・1回の検査で全身(頸部〜骨盤部)のがんリスクを調べられる

・検査時間は約30分と短時間

・痛みや苦痛がほとんどない

検査方法

ドーナツ型のMRI装置に横たわり、約30分間磁場と電波を使って体の状態を撮影します。

DWIBS検査のメリット

-

従来のがん検査であるCTやPET検査はX線や放射性同位体を使用するため被ばくのリスクがあります。

-

一方、DWIBS検査はMRIを使用するため被ばくのリスクは全く無く身体への負担が少なく検査することが可能です。

-

DWIBS検査は、がんだけでなく炎症や感染症、良性腫瘍、リンパ節腫大など、体内の異常な組織活動を反映する病変も描出できます。

そのため、思わぬ疾患の早期発見や、症状の原因究明にも役立つことがあります。

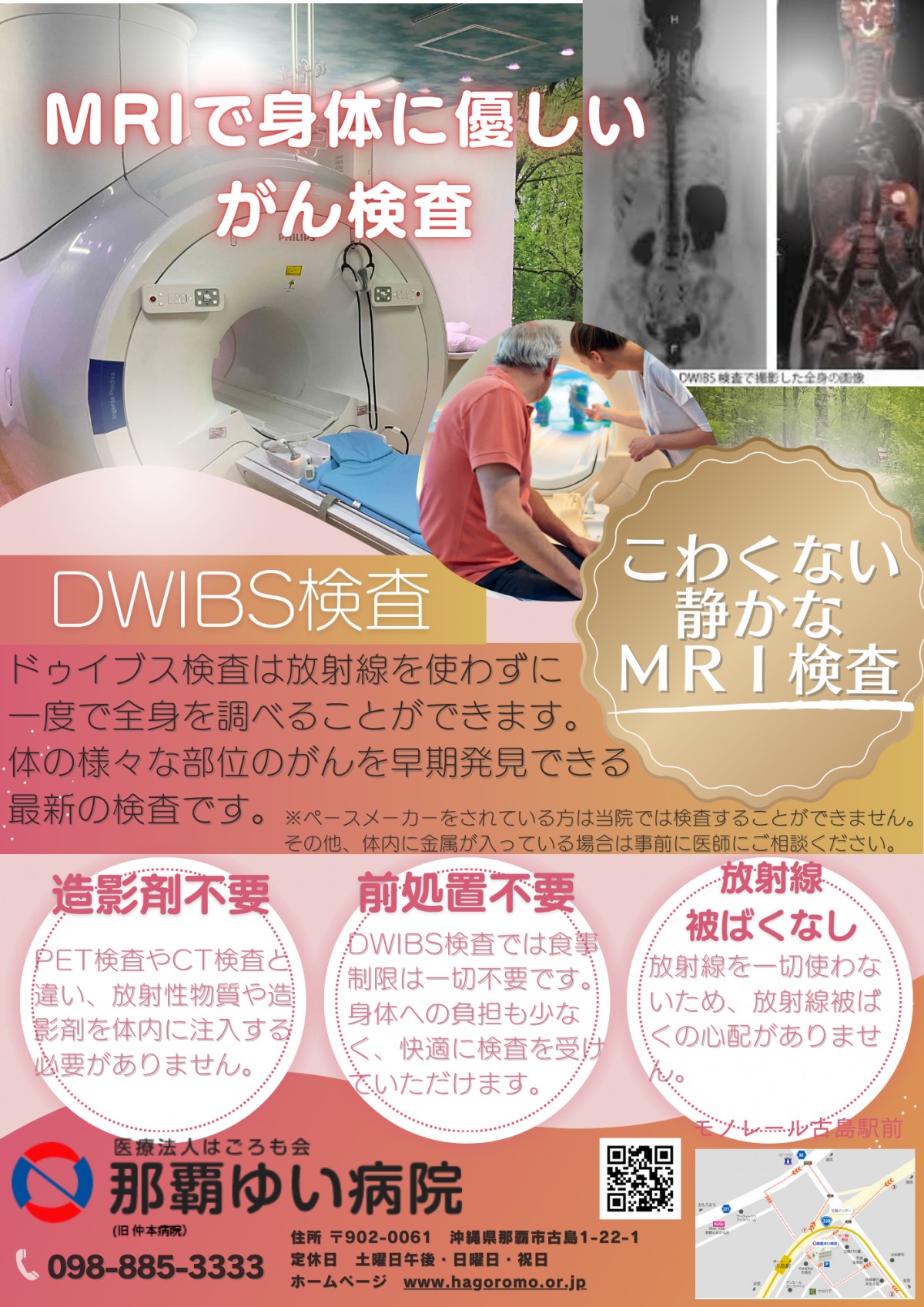

DWIBS検査の注意点

-

-

-

・まだ全国的に広く受診できる検査ではない

-

DWIBS検査はまだ開発されたばかりの検査であり全国的に広く受診できる検査ではありません。

当院ではフィリップス社製の最新MRI装置を導入しておりDWIBS検査が可能となりました。

・すべての病変が検出できるわけではない

DWIBS検査は水分子の異常を検出することで悪性腫瘍の可能性が高い病変を画像化します。

しかしすべての悪性腫瘍が水分子異常を示すわけではなく、良性腫瘍や炎症性病変でも水分子異常を示す場合があります。

そのためDWIBS検査で異常が見つかった場合でも、確定診断のためには造影検査などの追加検査が必要となります。

また体の深い部分にある病変や小さすぎる病変はDWIBS検査では検出できない可能性があります。

DWIBS検査はあくまでも全身のがんリスクを調べるための検査であり、確定診断のための検査ではないことを理解しておくことが重要です。

DWIBS検査の精度については現在も研究が進められており、将来的にはより多くの病変を検出できるようになることが期待されています。

DWIBS検査とPET検査はどちらも全身のがん検査に用いられる画像検査ですが、その原理は全く異なります。

例えるならDWIBS検査は「水の動き」を、PET検査は「糖の消費」を捉える検査と言えるでしょう。DWIBS検査はMRI装置を用いて体内の水の拡散運動を画像化します。がん細胞は正常な細胞よりも密集しているため細胞間の水の動き(拡散)が制限されます。この水の拡散制限を検出することで、がんの存在や広がりを調べます。つまりDWIBS検査はがん細胞の「密度」に着目した検査なのです。

一方、PET検査は放射性薬剤(FDGなど)を体内に投与しがん細胞の糖代謝の活発さを画像化します。がん細胞は正常な細胞よりも糖を多く取り込む性質があるため放射性薬剤ががん細胞に集積します。この放射性薬剤の集積を検出することでがんの存在や活動性を調べます。つまりPET検査はがん細胞の「活動性」に着目した検査なのです。

このようにDWIBS検査とPET検査はがんを検出する原理が全く異なるため、それぞれ得意とする分野や検出できるがんの種類も異なります。

DWIBS検査は放射線を使用しないため被ばくのリスクがなく、食事制限や薬剤投与も原則不要です。特に尿路系がんの検出に優れています。

一方PET検査は全身のがん検出能力が高く、がんの活動性(悪性度)を評価できます。

DWIBSとPET-CTの比較

※検査の精度を向上させるために食事制限をお願いすることがありますDWIBS PET-CT 注 射 な し 検査薬を静脈注射 食事制限 な し※ 検査前絶食やインスリン制限 X線によるダメージ な し 注射薬と放射線の2重被ばく 検査時間 約30分 注射を含め約3時間 検査後処置 な し 放射能が下がるまで待機 糖尿病患者 検査可 検査できない場合がある -

DWIBSとPET-CTのがん発見のしやすさと部位別比較

| 死亡者数の多い順位 | 部位 | 死亡者数(概数/年) | DWIBSでの発見のしやすさ | PETでの発見のしやすさ |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 肺 | 約 75,000 人 | △ | ◎ |

| 2 | 大腸 | 約 53,000 人 | △ | ○ |

| 3 | 胃 | 約 41,000 人 | △ | △ |

| 4 | 膵臓 | 約 36,000 人 | ◎ | ◎ |

| 5 | 肝臓 | 約 27,000 人 | ◎ | ○ |

| 6 | 胆のう・胆管 | 約 19,000 人 | ◎ | △ |

| 7 | 前立腺 | 約 14,000 人 | ◎ | ○ |

| 8 | 乳房(女性) | 約 14,000 人 | ○ | ○ |

| 9 | 血液がん | 約 13,000 人 | × | × |

| 10 | 食道 | 約 11,000 人 | ○ | △ |

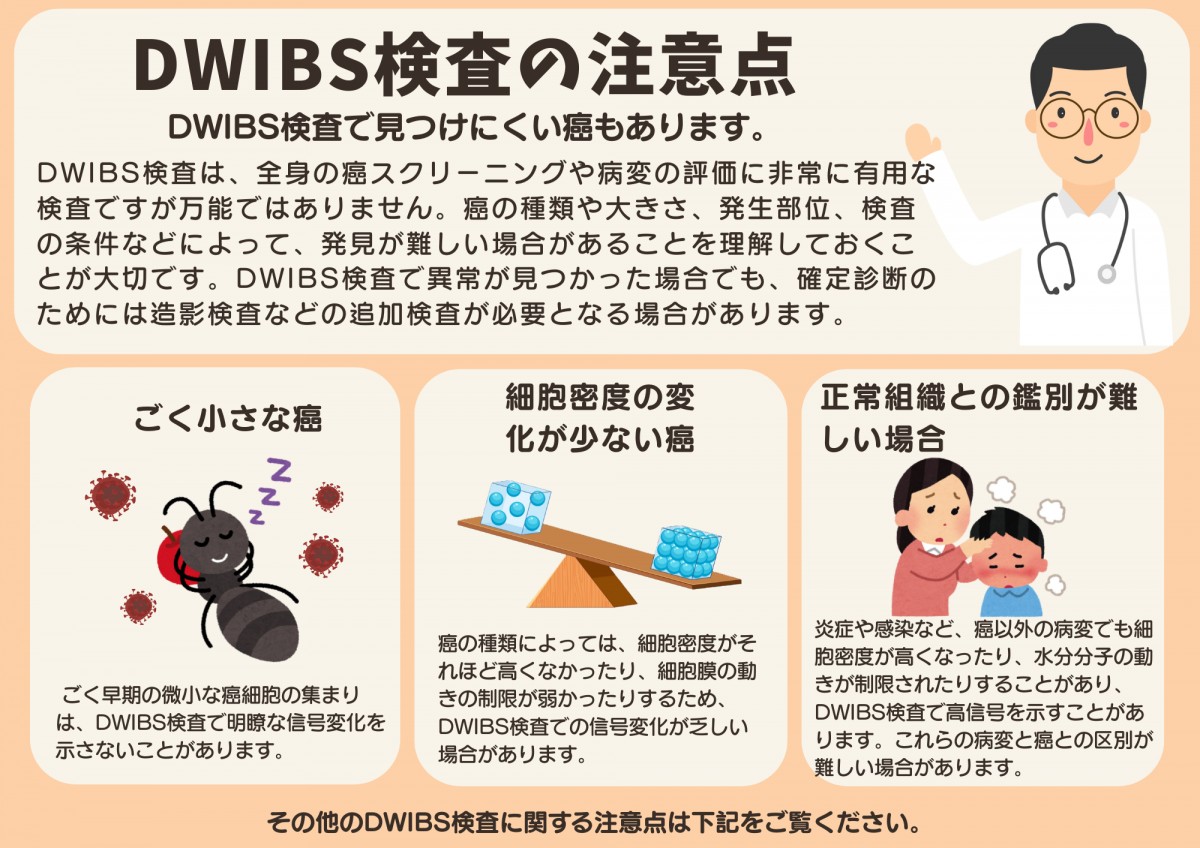

アルツハイマー型認知症の早期発見を支援するMRI検査『VSRAD』(ブイエスラド)のご案内

VSRAD(ブイエスラド)は、MRI画像解析技術を用いてアルツハイマー型認知症の早期発見を支援する検査です。脳のMRI画像を解析し、アルツハイマー型認知症に特徴的な脳の萎縮を客観的に評価することで、早期発見・早期治療につなげることを目的としています。

アルツハイマー型認知症は、発症の10年以上前から脳の変化が始まると言われています。VSRADは、早期の段階で脳の萎縮を検出することで、早期発見・早期治療の可能性を高めます。

結果としてアルツハイマー型認知症の進行を遅らせることが期待できます。

特徴

・特別な前処置や造影剤などの注射なしで、通常のMRI検査に追加で行うことができます。

・アルツハイマー型認知症では記憶に関わる海馬傍回の萎縮が早期に現れることが知られています。VSRADは海馬傍回の萎縮度合いを数値化し同年代の健康な人と比較することで、萎縮の程度を評価します。

・MCI(軽度認知障害)の段階から検査を受けることができ、早期発見・早期治療に役立ちます。

・検査結果は、認知症の進行度や治療効果の判定にも利用できます。

もの忘れが気になる方で50歳以上の方が対象になります。

※50歳未満の方は個人差が著しいため検査はできますが判定の信頼性は下がります。

VSRADがおすすめの方

-

・物忘れが気になる方

・家族にアルツハイマー型認知症の方がいる方

・認知機能の低下が心配な心配な方

・早期発見・早期治療を希望される方

上記以外にも、様々な診療科の検査が可能です。

MRI検査をご希望の方へ

「かかりつけのクリニックにはMRI・CT装置やがない」

「MRI・CT検査を受けるには、診療科のそろった大きな総合病院に行かなければならない」

「那覇ゆい病院は呼吸器や内科が専門だから、他の診療科の検査はできないのでは?」

そんな風に思っていませんか?

当院では、医療機器共同利用という制度を活用し、高度な医療機器を共同で利用することで、様々な診療科の検査に対応できる体制を整えています。

詳しくは医療機器共同利用のページをご覧ください。

Copyright c nahayui hospital All rights reserved.